「時間がないから無理」――その思い込みを、今日で終わりにしませんか?

満員電車に揺られながら、何気なくスマートフォンを眺めて過ごす帰り道。

一日中仕事に追われ、疲れ切った心と体でふと考えます。

「行政書士の勉強、そろそろ本気で始めなきゃ…」

しかし、次の瞬間には決まってこう思うのです。

「でも、いったいいつ勉強すればいいんだ?」

これは、あなたにも覚えがあるのではないでしょうか?

行政書士という価値ある資格に挑戦したい気持ちはあるものの、多忙な日々に追われて一歩を踏み出せない。

あるいは、一度は意気込んで分厚いテキストを買ったものの、数ページ進めただけで挫折してしまった経験があるかもしれません。

その原因の多くは、社会人が共通して抱える悩み――「まとまった勉強時間が確保できない」という壁です。

多くの人は「資格の勉強」と聞くと、無意識にこう思い描きます。

平日は仕事終わりに3時間、週末は図書館で8時間。

そして、その理想的な受験生像と自分の現実を比較し、「自分には無理だ」と結論づけてしまうのです。

しかし、もしその「常識」そのものが、現代の働き方には合っていない古い考え方だとしたらどうでしょうか?

合格に本当に必要なのは「まとまった時間」ではなく、日々の生活の中に散らばる「小さな時間」を集める技術かもしれません。

この記事は単なる時間管理術の紹介ではありません。

「時間がない」という思い込みを取り払い、あなたの学習法そのものを根本から変える新しい思考法と戦略をお伝えします。

ここで紹介するのは、多忙な社会人でも実践できる、1日合計2時間の「スキマ時間」を捻出し、それを合格への最短ルートに変える具体的な方法です。

もう、「時間がない」という言い訳を手放しましょう。

必要なのは、働き方を変えることでも、睡眠時間を削ることでもありません。

大切なのは、発想を切り替え、正しいツールを手にすることです。

この記事で、そのすべてを詳しく解説していきます。

なぜ、社会人の「机に向かう」勉強法は9割失敗するのか?3つの罠

多くの社会人が資格取得に挑戦しながら、途中で挫折してしまいます。

その原因は意志の弱さや能力不足ではありません。

本当の理由は、社会人という環境に全く合っていない「勉強法」を選んでしまっていることにあります。

特に、学生時代と同じように「机に向かい、長時間集中して勉強する」というスタイルには、社会人にとって致命的な3つの罠が潜んでいます。

罠1:週末に燃え尽きる「ウィークエンド・ウォリアー」の悪循環

「平日は仕事で手一杯だから、週末にまとめて勉強しよう。」

多くの人がこう計画します。土曜の朝に「今日は8時間勉強するぞ!」と意気込み、分厚いテキストを開くものの、数時間で集中力は途切れます。

平日の疲れも重なり、計画の半分も終わらないまま一日が過ぎてしまう。

日曜の夜には「また今週もできなかった…」という罪悪感と、月曜への憂鬱感だけが残ります。

この「週末集中型」学習は、実は認知科学的にも非効率です。

知識を定着させるには、短時間でも繰り返し学ぶ「分散学習」が効果的とされています。

週末に一度だけ大量に詰め込んでも、その多くはすぐに忘れてしまうのです。

結果として、進んでいる実感が持てず、モチベーションだけが削られる悪循環に陥ります。

罠2:罪悪感を生む「開かれないテキスト」

一念発起して購入した高価なテキストや問題集。

本来は合格への道を照らす存在のはずが、社会人にとっては「使いにくい教材」になりがちです。

満員電車では広げられず、昼休みに少し読むにも不便。

結果として家の机に置かれたままになり、次第に「開かれないままのオブジェ」と化します。

そして、その存在を見るたびに「今日も勉強できなかった」という罪悪感が募り、自己肯定感を静かに削っていきます。

この罪悪感こそが、再び勉強を始めるための最大のブレーキになるのです。

罠3:成果が見えずやる気が尽きる「モチベーションの砂漠」

もう一つの問題は、努力が成果として見えにくいことです。

テキストを何週間読み進めても、自分がどれだけ成長したのか、合格に近づいているのかが実感できません。

人間は、小さな達成感や進捗が確認できなければ、モチベーションを維持できません。

先の見えない広大な砂漠を一人で歩くような感覚になり、

「このやり方で本当に合格できるのか?」という不安が募り、やがて歩みを止めてしまいます。

これらの罠は、社会人が「学生と同じやり方」で勉強しようとした時に現れます。

しかし、戦い方そのものを変えれば、すべて回避することが可能です。

その第一歩となるのが、次に紹介する「発想の転換」です。

発想の転換:「まとまった時間」を“作る”のではなく、「スキマ時間」を“集める”

これまで勉強が続かなかった理由は、存在しない「まとまった2時間」を探していたからです。

それは、スケジュール帳に載っていない幻の時間を必死に探すようなもの。

発想を180度切り替えましょう。探すべきは大きなまとまった時間ではなく、日常に散らばる小さな時間の断片です。

「まとまった時間を作る」という考えを捨て、代わりに一日の中に隠れている「スキマ時間」を意識的に集める――。

これが、多忙な社会人が合格を目指すうえでの最大の突破口となります。

あなたの一日に眠る「学習資産」

よく思い出してみてください。

一日の中で、何となく過ごしてしまっている時間はありませんか?

- 通勤電車の中

- 昼休み

- アポイント先への移動中

- 会議室での待ち時間

- 夜、ソファでくつろいでいる時間

これらは一つ一つは5分、10分、長くても30分程度と短い時間です。

しかし、これらを「無駄な時間」ではなく「学習のための資産」と考え直せば、景色が一変します。

一般的な社会人の一日に隠れているスキマ時間

| 時間帯 | 時間(分) | 学習アクティビティ |

|---|---|---|

| 朝の通勤電車 | 30分 | ビデオ講義のインプット |

| 始業前のコーヒータイム | 10分 | 前日の復習クイズ |

| 昼休み(食事以外) | 15分 | 一問一答形式の問題演習 |

| 午後の小休憩 | 5分 | 暗記カードの確認 |

| アポイント先への移動 | 15分 | 苦手分野の問題演習 |

| 帰りの通勤電車 | 30分 | 応用問題や過去問演習 |

| 夕食後のリラックスタイム | 15分 | AIが選ぶ復習問題 |

| 合計 | 120分 | 合計2時間の学習時間確保 |

どうでしょうか。

一つ一つはわずかな時間でも、合計すれば簡単に2時間を確保できることがわかります。

大切なのは、このスキマ時間を最大限に活用するためには、それに合った学習内容とツールが必要だということです。

例えば、30分の通勤時間で分厚いテキストを開くのは非現実的ですが、スマートフォンで10分の動画講義を2本視聴することは非常に現実的です。

学習を生活に溶け込ませる

「スキマ時間を集める」という発想は、単なる時間管理術ではありません。

それは、学習を日常生活の中に自然に組み込み、生活そのものを合格に直結させる新しいライフスタイルです。

特別な「勉強時間」を確保するのではなく、日々のあらゆる瞬間を学習の機会に変える。

このマインドセットこそが、行政書士合格への強力なエンジンとなるのです。

実践!1日2時間を生み出す「スキマ時間」勉強法ブループリント

考え方が分かったら、次は実践です。

ここでは、「スキマ時間を集める」という新しい学習法を、一日の行動に落とし込んだ具体的なブループリント(行動計画)を紹介します。

これは、多忙な社会人受験生の一日をモデルにした例です。

午前7:30 – 通勤時間でインプット(30分)

満員電車に乗ったら、まずはスマートフォンを取り出します。

ここで開くのはSNSやニュースアプリではなく、学習アプリ。

目的は新しい知識を「インプット」することです。

1本あたり10~15分に最適化された短い動画講義を2本視聴します。

重要なのは、モバイル視聴を前提に作られた講義であること。

大きく見やすいテロップ、クリアな音声、そして1テーマ完結型の構成により、周囲が騒がしくても集中できます。

重いテキストを持ち歩く必要も、座席を確保する必要もありません。

午後0:15 – 昼休みに復習で定着(15分)

ランチを注文して料理が運ばれるまでの15分は、午前中の学習内容を定着させるチャンスです。

スマートフォンで、午前中に視聴した講義に対応する確認問題を解きましょう。

これは「エビングハウスの忘却曲線」に基づき、学習直後に復習することで記憶が強化されるという原理を活かした方法です。

この短いアウトプット作業によって、「知っている」知識を「使える」知識へと変えていきます。

午後3:00 – コーヒーブレイクで弱点克服(5分)

仕事の合間、コーヒーを淹れるわずか5分間も学習のチャンスです。

ここで役立つのが、学習データを分析して自動で最適な問題を提示してくれるAI機能。

自分で「何を復習すべきか」を考える必要はありません。

アプリが間違えやすい問題を選び、効率的に弱点を突いてくれます。

この5分の積み重ねが、少しずつ苦手分野を克服していく力になります。

午後6:30 – 帰宅時はアウトプット中心(30分)

仕事を終えた帰りの電車では、新しい知識を詰め込むよりもアウトプットに集中します。

スマートフォンで過去問や演習問題を解きながら、日中に学んだ知識を実際の試験形式で使いこなす練習をしましょう。

この実践的なトレーニングを通して、知識を得点力へと変えていきます。

午後10:00 – 就寝前にAIで学習整理(30分)

一日の終わりは、リラックスタイムを活用して学習の総仕上げを行います。

学習アプリの「学習レポート」を開き、今日の学習時間や進捗を確認しましょう。

理解度を数値化する「実力スコア」などの機能があれば、自分の成長を視覚的に実感できます。

さらに、AIが明日の復習計画を自動で組み立ててくれるので、「次は何をすべきか」で迷うこともありません。

こうしてストレスなく次の一日へバトンを渡すことで、学習の流れがスムーズに続いていきます。

このブループリントが示すのは、学習を特別な「イベント」ではなく、日常の一部として自然に組み込む姿です。

そして、この流れをしっかり回すためには、それを支える「武器」=学習ツールの選び方が極めて重要であることが分かるでしょう。

この勉強法を成功させる「武器」の選び方【3つの絶対条件】

ここまで解説してきた「スキマ時間勉強法」は、非常に強力な戦略です。

しかし、その力を最大限に発揮させるには、適切な「武器」、つまり学習ツールの存在が欠かせません。

どれほど優れた戦略でも、それを実行するための道具がなければ成果にはつながらないのです。

では、スキマ時間勉強法に最適な学習ツールとは、どんな条件を満たすべきでしょうか。

ここでは、オンライン講座や教材を選ぶ際に絶対に妥協してはいけない3つの条件を紹介します。

絶対条件1:100%スマートフォンで完結する学習体験

「スマホ対応」と「スマホ完結」は似ているようで全く異なります。

単にウェブサイトがスマホで表示できるだけでは不十分です。

動画講義の視聴、テキストの閲覧、問題演習、進捗管理、質問機能――

これらすべてがスマートフォンのアプリ内でスムーズに完結することが必須条件です。

通勤電車でPCを開くことは現実的ではありません。

この勉強法において、スマートフォンは単なる補助ツールではなく、「あなたの学習机」そのものなのです。

絶対条件2:細かく分割されたマイクロラーニング設計

教材そのものが、スキマ時間での学習を前提に作られていることが大切です。

具体的には、1つの講義動画が5分から15分程度で完結していることが理想です。

例えば、1時間半の講義をただスマホで見られるようにしただけでは、途中で中断せざるを得ず効率が下がります。

短く、完結したコンテンツで構成されているかどうか――

この「マイクロラーニング」の設計思想が、学習継続のしやすさを大きく左右します。

絶対条件3:AIによる効率的な復習システム

限られた時間を最大限に活かすには、「何を復習するか」を自分で判断する時間さえ惜しいものです。

その判断を自動で行ってくれるシステムが不可欠です。

問題演習の正答データを記録・分析し、忘却曲線や理解度に基づいて、

「今、あなたが復習すべき最適な一問」を提示してくれるAI機能が搭載されているかがポイントです。

この機能は、効率的かつパーソナライズされた学習を実現するための必須要素であり、

もはや贅沢品ではなく現代の学習ツールに欠かせない標準装備と言えるでしょう。

これら3つの条件をすべて満たすツールを選ぶこと――

それがスキマ時間勉強法を成功に導くカギとなります。

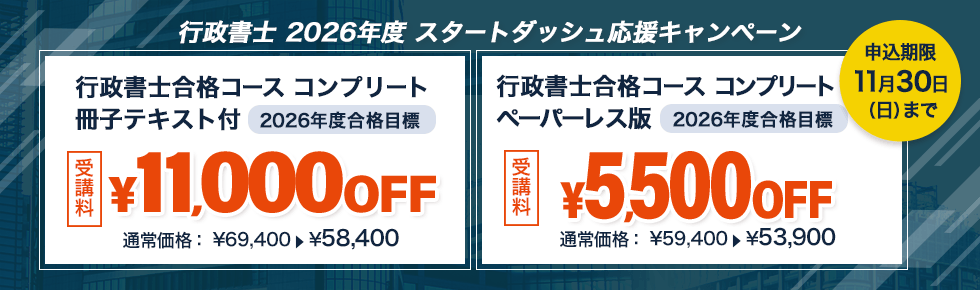

そして、この「多忙な社会人がスキマ時間を活用して合格を目指す」という考え方をゼロから形にした学習プラットフォームが スタディング行政書士講座 です。

スタディングは単なるオンライン講座ではありません。

ここまで解説してきた新しい学習法を現実化するために設計された、完成度の高い学習システムなのです。

結論:合格への最短ルートは、あなたのポケットの中にすでにある

「時間がないから行政書士は無理」――その思い込みは、今日で終わりにしましょう。

合格を遠ざけていた本当の理由は、時間不足ではなく、あなたの生活リズムに合わない古い学習モデルに縛られていたことです。

探すべきは、存在しない“まとまった時間”ではありません。

日常に無数に散らばる5分、10分の「スキマ時間」を学習資産として再発見し、計画的に集めて使い切ること。

これこそが、最短で合格に近づく正攻法です。

あなたの意志が弱いわけでも、怠けているわけでもありません。

ただ、あなたに合った「正しい地図とコンパス」を持っていなかっただけ。

そして今、あなたはそれを手に入れました。

本記事では、発想を切り替えるための「思考法」、すぐに真似できる「1日のブループリント」、そして成果を最大化するための「武器(ツール)の選び方」をお伝えしました。

この新しい学習法を現実にしてくれる具体的なツール――スタディング――について、機能の使い勝手やAIによる学習サポート、率直なメリット・デメリットまで踏み込んだ解説に進みたい方は、次の総合レビューをご覧ください。

あなたのポケットの中のスマートフォンは、未来を切り拓く最強の武器になります。

その事実を、ここで確かめてください。