「自分には無理かもしれない…」その不安は、あなただけのものではない

目の前には積み上げられた分厚いテキストの山。何時間も勉強したはずなのに、模擬試験の結果は散々なもの。そして、心の中で小さな声が囁きます。

「もしかしたら、自分はこの試験に向いていないのかもしれない…」

多くの独学者が、このような疑念に苦しんでいます。

しかし、この感情は決してあなたの能力不足を示すものではありません。実際には、独学という学習方法が持つ構造的な問題によって引き起こされる、予測可能な障害にぶつかっているサインなのです。

行政書士試験は全国平均合格率が毎年およそ10%前後という難関試験です。独学で挑む多くの受験生が、同じような壁にぶつかり、挫折感を味わっています。

この記事の目的は、「もっと努力しろ」といった精神論を語ることではありません。あなたが直面しているその苦闘に、具体的な名前を与え、その正体を明らかにすることです。

ここでは、多くの独学者が経験する5つの「壁」を明確にし、その仕組みを分析していきます。これらの壁を理解することで、単なる自己責任論から抜け出し、合格に向けた本当の戦略を立てることができるのです。

漠然とした不安に形を与えて理解することは、信頼できるアドバイザーがまず提供すべき価値であり、問題解決への第一歩となります。

第一の壁:出口が見えない「広大な学習範囲」という大海原

独学者が最初にぶつかる最も大きな壁は、試験範囲のあまりにも広大なボリュームです。

専門家のガイドなしに、この広大な海に漕ぎ出した学習者は、どこにエネルギーを注げばよいのか分からず、すべてを完璧に学ぼうとしてしまいます。その結果、早々に燃え尽きてしまうのです。

課題を数値で見る

行政書士試験の学習範囲は膨大です。

1,000条を超える民法を筆頭に、行政法、憲法、商法、そして一般知識まで、カバーすべき分野は幅広く存在します。

合格レベルに到達するためには、一般的に800〜1,000時間ほどの学習時間が必要とされています。これは、1年間毎日3時間近く学習を継続する計算になります。

優先順位を間違える罠

独学者が陥りやすい大きな落とし穴は、すべての科目を平等に扱ってしまうことです。

試験では明確な配点の差があり、行政法(112点)と民法(76点)が合計点の大半を占めています。

しかし戦略を持たない独学者は、この事実を意識せず、重要度の低い分野に何十時間も費やしてしまうことが少なくありません。

「どの論点が得点につながるか」という判断基準を持たないため、努力が空回りしてしまうのです。

終わりが見えない絶望感

この壁が与える精神的な影響は非常に深刻です。

どれだけ学習を重ねても、全体のごく一部しか進んでいないという感覚は、「終わりが見えないゲーム」に挑んでいるような絶望感を生み出します。

ここでの本当の問題は、単なる学習範囲の「量」ではありません。

それは、専門家による取捨選択という「フィルター」が欠けていることにあります。

独学者は、専門家ではないにもかかわらず、自分自身でカリキュラムを設計しなければなりません。

この構造的な欠陥こそが、非効率な努力と燃え尽き症候群を生み出す最大の原因なのです。

第二の壁:フィードバックがない「モチベーション」という孤独な戦い

モチベーションは生まれ持った性格ではなく、構造的な仕組みと適切なフィードバック、そして仲間とのつながりによって維持されるものです。

しかし、独学という環境は、このモチベーションを維持するための要素がまったく揃っていません。むしろ、それを消耗させる「理想的な条件」が整ってしまっているのです。

非現実的な計画と自己嫌悪の負の連鎖

多くの独学者は、最初に理想的な学習計画を立ててスタートします。

ところが、仕事や家庭の事情、体調不良といった予期せぬ出来事によって、その計画は簡単に崩れてしまいます。

計画が破綻するたびに「自分はダメだ」という罪悪感や自信喪失が積み重なり、最終的には学習意欲そのものが失われていきます。

これは意志が弱いからではなく、最初から無理のあるシステム設計が原因なのです。

模試の結果が心を折る

独学で模試を受けると、低い点数が精神的に大きな打撃となります。

本来であれば「最初はできなくて当然」という指導者からの説明があるはずですが、独学ではそれがありません。

そのため、悪いスコアを「自分の能力が足りない証拠」だと受け止めてしまい、強い絶望感につながります。

孤立という深い空白

独学者には、二つの重要な支えがありません。

それは、指導をしてくれる講師と、同じ目標を共有して励まし合う仲間です。

この支えがない状態では、学習の過程で必ず訪れるスランプや困難な時期を乗り越えることが非常に難しくなります。

実際に「何度も挑戦したが孤独に耐えられず諦めた」という声は少なくありません。

フィードバック・ループの崩壊

独学者のモチベーションが崩れやすい最大の理由は、学習における「フィードバック・ループ」が機能していないことです。

- 構造化された学習環境では、努力が演習につながり、講師からのフィードバックを得て進歩を実感できるため、ポジティブなサイクルが生まれます。

- 一方、独学では努力がしばしば混乱や失敗に直結し、結果としてネガティブなサイクルに陥ります。

この悪循環こそが、独学者のモチベーションをじわじわと削り取っていくのです。

第三の壁:分かったつもりになる「理解の幻想」

情報をただ受け身で読むことと、それを本当に理解することの間には、深くて危険な溝があります。

独学者はしばしば「知っている」「なんとなく理解した」という感覚を、本当の理解だと勘違いしてしまいます。

しかし、その錯覚は試験本番で無情にも打ち砕かれます。

「読むこと」と「理解すること」は別物

法律特有の複雑な用語や抽象的な概念を、テキストだけで完全に理解するのは至難の業です。

講師が示す比喩や具体例、背景となる文脈がなければ、テキストは単なる「文字の羅列」にすぎず、深い理解にはつながりません。

「なぜ?」と問えないことが致命傷になる

独学者にとって最大の問題は、疑問点を解消できないことです。

学習中に壁にぶつかっても、質問できる相手がいないため、

- 誤った理解のまま進む

- わからない箇所を飛ばしてしまい、知識に穴があく

という二択を迫られることになります。

これは、後々大きな弱点となってしまいます。

過去問暗記という落とし穴

多くの独学者がはまりがちなのが、過去問の答えだけを丸暗記してしまうことです。

しかし、試験で問われるのは答えそのものではなく、その背後にある原理や考え方です。

過去問を覚えていても、同じ原理を違う角度から問われると対応できません。

本当に必要なのは、結論を覚えることではなく、答えに至るまでの「思考プロセス」を理解することなのです。

独学が生む受動的な学習スタイル

この問題の根本には、独学が受動的な学習を助長するという構造があります。

法律系の試験では、自分で考え、問題を解決する能動的な力が求められます。

しかし独学では、講師による問いかけや、質疑応答を通じて理解を深める仕組みがありません。

結果として、学習が表面的な暗記に偏り、試験本番で応用が効かなくなるのです。

第四の壁:羅針盤を持たない航海「戦略の不在」

行政書士試験に合格するには、努力だけではなく正しい戦略が不可欠です。

しかし独学者は、教材選びから学習計画の作成まで、すべてをゼロから自分で考えなければなりません。

これはまるで、壊れた羅針盤を頼りに嵐の海を進もうとするようなものです。

教材選びという選択のパラドックス

市場には数え切れないほどのテキストや問題集が並んでいます。

ところが初学者は、自分のレベルに合った教材を見極める基準を持っていません。

その結果、

- 難解すぎて途中で挫折する

- 内容が薄く、実力が身につかない

といった極端な教材を選んでしまい、学習初日からつまずくケースが後を絶ちません。

法改正という見えない地雷

見過ごされがちですが、非常に大きなリスクが法改正です。

法律は毎年のように改正されるため、古本や前年版のテキストを使うと、すでに間違った情報を学習してしまうことになります。

独学者はこれらの改正を自力で追いかけなければならず、まるで専門家並みの注意力と労力が求められます。

これは精神的にも大きな負担となります。

非効率な学習習慣

独学者には、効率を下げる習慣がありがちです。例えば、

- テキストを最初から最後までただ通読するだけ

- アウトプット(問題演習)へ移行するタイミングが分からない

- 知識を思い出す練習よりも、美しいノート作りに時間を費やす

といった行動が典型例です。

これらは時間を消費するばかりで、得点力には結びつきません。

「選手」と「監督」の二重負担

独学の最大の問題は、学習者が同時に「選手」と「監督」を兼任しなければならないことです。

- 選手の役割:ひたすら勉強を進める

- 監督の役割:戦略を立て、進捗を管理する

初心者が両方を完璧にこなすことは不可能です。

結果として、戦略が未熟なまま学習を進めることになり、努力が空回りして成果が出ないという事態に陥るのです。

第五の壁:独学では身につかない「実践的試験テクニック」という最終関門

法律知識を覚えることと、試験で得点することはまったく別のスキルです。

試験は一種のパフォーマンスであり、プレッシャーの中での時間管理や、簡潔で正確な記述式解答の作成といった、特殊な訓練を必要とする技術が求められます。

こうした技術は、独学では習得がほぼ不可能です。

40字の壁(記述式問題)

記述式問題は配点が60点にも及び、合否を左右する最大のポイントとなります。

この問題では、事例文から法的に重要なキーワードを抜き出し、40字以内で文法的かつ論理的にまとめるという高度なスキルが求められます。

これは単なる知識の暗記では対応できません。

繰り返しの実践的なトレーニング(ドリル)を通じて、体に染み込ませていく必要があります。

時間配分という見えない敵

試験時間は3時間です。

独学者は時間配分の練習が不足しているため、難問に時間をかけすぎてしまい、本来得点できるはずの平易な問題を取りこぼす傾向があります。

時間を計測した模試経験が少ないことが原因で、本番でのペース配分の感覚がつかめないまま試験に挑むことになるのです。

部分点を稼ぐ技術

記述式問題では、部分点を積み重ねることが合格への鍵です。

しかし独学者は、「完璧な答えが書けないなら空欄にする」というオールオアナッシング型の発想になりがちです。

一方で訓練を積んだ受験生は、完全な答えが分からなくてもキーワードだけは必ず書いて部分点を確保するテクニックを身につけています。

この差が最終的な合否に直結します。

試験は「ゲーム」である

試験は、単なる法律知識の確認ではなく、独自のルールと戦い方を持つゲームです。

独学は、そのゲームの「ルール」(法律知識)を教えることはできても、実際の戦い方(試験テクニック)までは指導できません。

このギャップこそが、理論的知識と実践的得点力の間に横たわる、独学の限界なのです。

すべての壁をつなぐ共通の根本原因

ここまで紹介してきた5つの壁は、それぞれが独立した別々の問題に見えるかもしれません。

しかし、実際にはすべてが「体系的に設計された学習システムの欠如」という、ひとつの根本原因から生じています。

それぞれの壁は相互に影響し合い、連鎖的に受験生を追い詰めていくのです。

広大な学習範囲という「第一の壁」は、戦略の不在という「第四の壁」に直結します。

戦略が欠けている状態では学習は非効率になり、結果として理解が浅くなる「第三の壁」を生みます。

理解が不十分なまま進むことでモチベーションが低下し、「第二の壁」へとつながり、最終的には試験で戦う力が不足する「第五の壁」に行き着くのです。

この流れを整理すると、独学という学習形態そのものが、複数の壁を同時に作り出していることがわかります。

そこで、独学の課題と、体系的な学習システムが提供する解決策を対比してみましょう。

| 独学者がぶつかる壁 | 体系的な学習システムが提供する解決策 |

|---|---|

| ① 広大な試験範囲と優先順位の欠如 | 専門家によるカリキュラム設計(得点効率の高い分野に集中) |

| ② モチベーションの維持困難と孤立 | 学習管理と講師・コミュニティのサポート(進捗管理と精神的支え) |

| ③ 複雑な概念の誤解と質問できない環境 | わかりやすい講義と質問対応制度(深い理解を促進) |

| ④ 非効率な戦略と古い情報 | 最新の法改正に対応した最適化教材(常に最新かつ最適な戦略) |

| ⑤ 記述式・時間配分など実践力の不足 | 試験テクニックに特化した演習と模試(得点力を鍛える訓練) |

この表からも明らかなように、独学の問題は学習者本人の能力不足ではありません。

本質的な原因は学習方法そのものの構造的な欠陥にあり、その欠陥が5つの壁を作り出しているのです。

壁を壊すために:成功への設計図に投資する

5つの壁を乗り越えるために必要なのは、がむしゃらな努力ではなく、正しい方法論の選択です。

質の高い通信講座は単なる「出費」ではありません。

それは、これまで紹介してきた5つの壁を体系的に解体するために設計されたシステムへの投資なのです。

独学には見えないコストがある

独学を選ぶ理由として最も多いのは「お金を節約したい」という動機です。

しかし、そこには目に見えないコストが潜んでいます。

- 不合格によって失われる時間(再受験で何年も遠回りする可能性)

- 複数の教材を買い直す費用

- キャリアアップの遅れによる機会損失

一見すると節約しているように見えても、結果的には高くついてしまうことも少なくありません。

実績のあるシステムが提供するもの

質の高い通信講座が提供するのは、単なる教材ではなく、合格までの「設計図」です。

- 専門家が練り上げた最短ルート

- 複雑な概念をわかりやすく説明する講義

- 常に最新の法改正に対応した最新教材

- 学習を支える講師やコミュニティのサポートネットワーク

- 試験特有のスキルを磨くための実践的な訓練

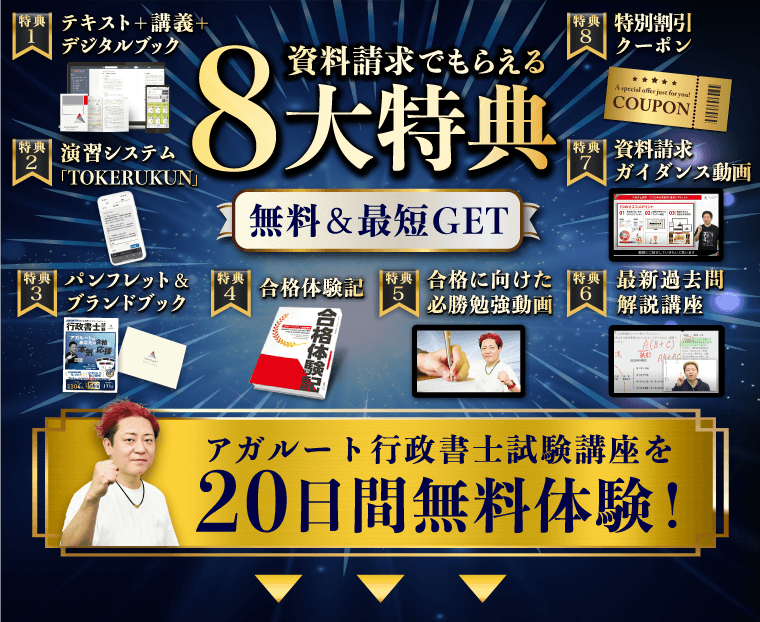

例えば、アガルート行政書士講座が全国平均の4倍近い合格率を達成しているのは、この最適化されたシステムが持つ力を証明していると言えるでしょう。

結論:その志は正しい。更新すべきは「方法」だけ

5つの壁を越えられない原因は、あなたの野心や知性ではありません。

問題は、今使っている道具と方法論にあります。

ここまで読み進めた事実こそ、あなたが合格に必要な熱意を持っている証拠です。

次に必要なのは、その熱意に機能する戦略を結びつけること。

もしこの記事で挙げた5つの壁に身に覚えがあるなら、次に取るべき行動は「新しい参考書を買い足す」ことではありません。

専門家が設計した“壁を越えるための設計図”を導入することです。

当サイトでは、卓越した合格実績で知られるアガルート行政書士講座を、1万字超で徹底分析しています。

そのシステムが各壁にどう対処するのか、具体的なメカニズムまで確認できます。