第1章|講座の全体像を客観分析:スタディングの基本構造と狙いを読み解く

1.1 スタディングとは何か?──運営会社と講座の立ち位置

スタディング行政書士講座は、KIYOラーニング株式会社 が提供するオンライン完結型の学習サービスです。その最大の特徴は、通学不要かつスマホ1台で完結する学習環境を実現している点にあります。

この講座は「忙しい社会人でもスキマ時間で効率よく学べる」ことを最大の売りにしており、物理的な校舎を持たないことによる低コスト運営を前提としています。その結果、従来の予備校よりもはるかに安価な価格設定を可能にし、「資格予備校市場における価格破壊的存在」としてのポジションを確立しています。

低価格とモバイル完結型の学習スタイルという二本柱が、スタディング全体の設計思想を貫いており、これは後述する教材構成やサポート体制にも強く反映されています。

1.2 価格とサービス内容の実態──“格安”の裏側にある設計思想

スタディングの行政書士講座は、講座価格の低さが大きな魅力となっています。2024~2025年度時点での「合格コース」は一括34,980円からと、主要な通信講座の中でも最安水準です。コースは「ミニマム」「スタンダード」「コンプリート」など複数に分かれており、内容に応じて価格が変動します。

コンプリートコースの受講料には、ビデオ講義・音声教材・WEBテキスト・スマート問題集・過去問講座・記述式対策・模試など、一通りの学習ツールが含まれています。すべてオンラインで提供され、紙のテキストはオプション(別料金)です。

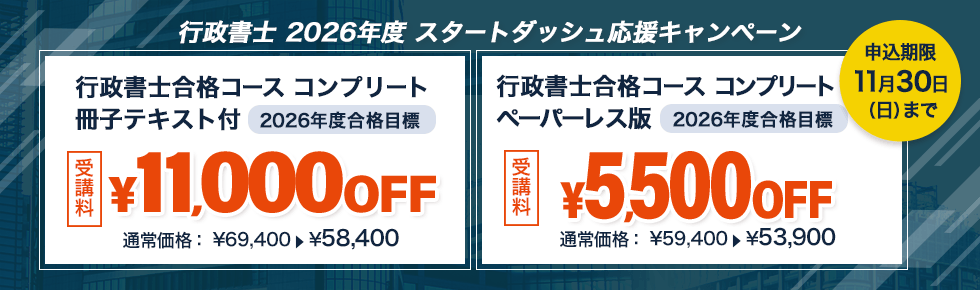

また、試験合格者には10,000円の「合格祝い金」が支給される制度があり、実質的な受講料の軽減効果があります。加えて、期間限定の割引キャンペーンやクーポン配布も頻繁に行われており、購入時期によってはさらなるコストメリットを享受できます。

ただし、この「安さ」は徹底したコストカットの上に成り立っており、後述するサポート体制や教材品質の面ではトレードオフも存在します。

1.3 「必要なことだけ」に特化した学習設計──スタディングのミニマル主義

スタディングのカリキュラム設計は、「合格に必要な最小限の知識に集中する」という哲学に基づいています。行政書士試験が満点を取らずとも、6割以上の得点で合格できるという特性に着目し、出題比重の大きい行政法と民法に重点を置いて学習時間を配分しています。

この「必要十分主義」のもと、他科目については「深入りしすぎない」ことを明確に意図した設計となっており、初学者でも迷わず進められる構成になっています。

具体的な学習フローは、「ビデオ講義で基礎知識のインプット → スマート問題集で確認 → 過去問講座で応用 → 過去問演習で定着」といった形で、小刻みに繰り返しながら進むスタイルです。特に、視聴時間の短い講義が多く、スキマ時間を有効活用しやすい仕様になっています。

ただし、全体の講義時間は約83.5時間と短めで、網羅性や理解の深さを求める受講者には物足りなさを感じさせる場合もあります。このあたりは、「効率性重視の設計思想」と「受講者の期待」との間にギャップが生じるポイントと言えるでしょう。

1.4 スマホひとつで完結する学習環境──デジタル教材と機能の実力検証

スタディングの学習環境は、完全なオンライン完結型です。教材はすべてデジタルで提供され、スマートフォン1台で学習が完結するよう設計されています。これにより、通勤・休憩・スキマ時間をすべて「学習時間」に変えることが可能になります。

主要教材としては、視覚的にわかりやすいフルカラーのWEBテキスト、最大3倍速まで対応した動画講義、インタラクティブなオンライン問題集などが用意されています。

特に注目すべき機能は次のとおりです:

- スマート問題集・セレクト過去問集:ゲーム感覚で反復学習を促進

- AI問題復習機能:忘却曲線に基づいた復習タイミングを自動提示

- マイノート機能:WEBテキストからのコピー・編集で独自の学習ノートを作成可能

- 横断検索機能:講義・テキスト・自作ノートを一括検索し、必要な情報に即アクセス

一方で、紙のテキストを希望する場合は有料オプションとなっており、コスト面や使い勝手においては賛否が分かれます。冊子購入は受講時の一括購入が推奨されており、後から追加購入すると割高になる傾向があります。

1.5 AIとコミュニティによるサポート体制──手厚さとのトレードオフ

スタディングのサポートは、いわゆる「人的サポート」ではなく、AI機能と受講者コミュニティによって構築されています。これは、運営コストを削減するというビジネスモデルに即した設計です。

主なサポート機能:

- AI検索機能:受講者の疑問に対し、講義動画やテキストから該当箇所を提示

- 勉強仲間機能:SNS的な交流ツール。進捗報告や「いいね」でモチベーションを維持

このように、システムやコミュニティを活用した“非人的サポート”が標準です。

ただし、講師への直接質問は基本的に有料で、「Q&Aチケット」(1枚2,000円〜)を購入する必要があります。また、記述式問題の添削指導は一切提供されておらず、内容の「解き方」に関する講義があるのみです。

これらの点は、他社の講座と比べて明確な弱点となりうるため、学習スタイルによっては十分な検討が必要です。

1.6 合格率は非公表──「合格者の声」から読み解く信頼性の実情

スタディングは、自社講座の受講生に関する合格率を公表していません。その理由として、オンライン講座であるがゆえに全受講生の合否を正確に追跡するのが難しい点が挙げられています。

代わりにスタディングは、「合格者の声」という定性的なデータを数多く掲載しています。たとえば、令和5年度試験では216名以上からの合格報告があったとされています。

一方で、アガルートやフォーサイトなどの競合他社は、全国平均(13~14%)を大きく上回る合格率(例:45~56%)を公表し、定量的な実績としてマーケティングに活用しています。

この違いは、受講生にとって信頼の判断材料に大きく影響します。「216人がお礼を言ってくれた」という話は、一定の安心材料にはなりますが、「受講生の45.45%が合格した」というデータほどの説得力は持ちません。

スタディングは、価格と柔軟性に特化した講座としてのポジションを明確にする一方、合格率という最も重要な“成果指標”においては、マーケティング上の弱点を抱えていることも事実です。

第2章|“3万円台”の真価を探る:コストパフォーマンスを多角的に検証

2.1 なぜここまで安い?──スタディングの低価格を可能にする構造的理由

スタディングの講座価格は、行政書士講座の中でも群を抜いて安価です。その背景には、従来の資格予備校が前提としてきた「常識」を根本から見直すビジネスモデルの存在があります。

主なコスト削減の仕組み:

- 教室・校舎を持たない完全オンライン型:物理的な施設費(賃料・水道光熱費・受付人件費等)をゼロに

- 教材の完全デジタル化:印刷費・製本費・在庫管理・配送コストを排除

- 講師サポートを有料化:人的リソースの最小化により、講師・チューターの人件費を大幅にカット

- スケーラブルなIT教材:動画やWEB教材は一度作れば追加コストなしで何千人に提供可能

このように、スタディングは「個別対応」や「対面指導」を犠牲にすることで、他社と比較して圧倒的な低価格を実現しています。これは、価格だけを重視する層に対して強い訴求力を持ちますが、裏を返せば、人的サポートを重視する受講生にとっては選びにくい講座とも言えます。

2.2 安いだけじゃない?──他講座と比較して見える“スタディングの価値”

スタディングの真価を理解するには、他社講座との比較が欠かせません。本節では、価格帯の近い通信講座、さらに価格が数倍に及ぶ高価格帯講座と並べて、その違いを浮き彫りにします。

価格帯別比較:スタディング vs. 中低価格帯講座

| 講座名 | 価格帯 | 冊子テキスト | 質問サポート | 合格率 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| スタディング | 34,980円~63,900円 | 有料オプション | 有料チケット制 | 非公表 | AI活用・スマホ完結型 |

| フォーサイト | 66,800円~99,800円 | 標準付属 | 回数制限あり | 約45.45% | 高品質フルカラーテキストと高合格実績 |

| ユーキャン | 69,000円 | 標準付属 | 回数制限あり | 非公表 | 初学者向けの丁寧なテキスト構成 |

スタディングは、講座費用を大きく抑えられる反面、冊子教材や質問制度といった要素は有料となり、「必要最小限」の学習体制が基本方針です。コストを抑えて自力で学習できる人に向いています。

高価格帯講座との比較:削られているのはどこか?

| 講座名 | 価格帯 | 質問対応 | カウンセリング | 記述式添削 | 合格実績や特典 |

|---|---|---|---|---|---|

| スタディング | 34,980円~63,900円 | 有料チケット制 | なし | なし | 「合格者の声」のみ(定量実績なし) |

| アガルート | 約16万円~ | 回数制限あり | 定期実施あり | 標準搭載 | 高合格率(56.11%)、合格で全額返金特典 |

| 資格の大原 | 約7.5万~19万円 | 標準搭載 | 担任制あり | 標準搭載 | 高い受講満足度、通学講座ノウハウ |

高価格帯の講座は、質問対応・添削・カウンセリングといった「人的サポート」に重点を置いています。それに対してスタディングは、こうした要素を完全に削ぎ落とし、価格を最小化することに特化しています。

この比較からわかるのは、スタディングの低価格は「単なるコストカット」ではなく、「割り切った学習体験の提案」であるという点です。つまり、何を提供し、何を削っているかが明確であるからこそ、逆に信頼性があるとも言えるのです。

2.3 価格の裏側に潜む“見えないコスト”──サポートの欠如と不安感という代償

スタディングが提供する“3万円台”の価格は、確かに魅力的です。しかし、その低価格の裏には、見逃せない“代償”も存在します。多くのユーザーが指摘するのは、「サポートの薄さ」と「学習の手応えに対する不安」です。

主な“犠牲”となっているポイント:

- 個別サポートの欠如

質問制度は原則有料(Q&Aチケット制)であり、気軽に講師へ相談できる環境がないことは、初学者にとって大きなハードルです。 - 記述式添削の非対応

記述問題の解き方に関する講義はありますが、実際に書いた答案に対してフィードバックを受ける手段は一切用意されていません。 - 教材の品質管理への不安

ユーザーレビューでは、「誤字脱字」「修正のない解説ミス」がたびたび指摘されています。これは、教材の品質保証にかけるリソースが限定的であることを示唆しています。 - 定量的な合格実績の不在

合格率が公表されていないため、「本当にこの講座だけで合格できるのか」という確信が持ちにくいという声も多く見られます。

スタディングの講座は、自己管理能力が高く、サポートに頼らずに学べる人にとっては最適な選択肢です。しかし、「今の自分のやり方で合っているのか不安」「この記述の書き方で点数がもらえるのか知りたい」といった承認ニーズを持つ受講者にとっては、不安を抱えたまま学習を続けることになる可能性が高いのです。

2.4 「コスパ最高!」と「安かろう悪かろう」の狭間──受講者レビューから見えるリアルな評価

スタディングに対するユーザー評価は、極端に“二極化”している傾向があります。特に注目すべきは、「コストパフォーマンス」に対する評価の分かれ方です。

高評価のパターン:合理派・効率重視型ユーザー

- 「この価格でここまで揃っているのはすごい」

- 「スタディングだけで十分合格できた」

- 「スマホで全て完結するのが最高に便利」

こうした声は、自主的に学習を進められるタイプの受講者から多く寄せられています。彼らは講座の哲学を理解し、「合格に必要な最小限」に絞ったスタディングの方針を肯定的に捉えています。

低評価のパターン:不安感・サポート期待型ユーザー

- 「テキストが薄くて結局市販本を買い足した」

- 「質問できずに悩んだまま、理解が進まなかった」

- 「添削がないから、記述問題に自信が持てなかった」

こちらは、より丁寧な解説や、双方向的なサポートを期待していた層からの声です。結果として、他講座への乗り換えや途中挫折に至るケースも見られます。

このように、スタディングのコスパ評価は、単なる価格比較ではなく、学習者の性格・学習スタイル・期待値との相性によって大きく左右されます。

結論:スタディングは初心者に不向き

スタディングの「低価格×スマホ完結×自己完結型学習」という設計思想を理解し、受け入れられる人にとっては非常にコストパフォーマンスが高い講座です。しかし、「自分の進み方に確信が持てない」「講師に相談しながら進めたい」というタイプの学習者にとっては、想定外の“コスト”が発生することになりかねません。

第3章|スキマ時間学習の実力とは?──効率学習の科学と“落とし穴”を見極める

3.1 短時間で積み重ねる学び──スタディングが実現するマイクロラーニングとは

スタディングの最大の特長の一つが、「スキマ時間学習」を前提としたマイクロラーニング(細切れ学習)モデルの採用です。短時間でも学習の手を止めない仕組みを、多角的に備えています。

主な仕組みと特徴:

- 短時間で完結する講義設計

1本あたりの講義時間はおおむね5〜15分前後。移動中や休憩中などでも無理なく視聴できます。 - スマホ最適化されたUI

スマートフォンからの操作性が高く、いつでもどこでも学習にアクセスできる設計になっています。 - オフライン再生機能

通信環境に依存せず、地下鉄などでも講義を視聴可能。ストレスフリーな学習環境を提供します。 - 即時フィードバックによる反復サイクル

講義後すぐに該当単元のスマート問題集に取り組めるため、「インプット→アウトプット」の学習サイクルがその場で完結します。

これらの仕組みは、通勤・家事・育児などでまとまった学習時間が取りにくい受験生にとって、非常に有効な手段となります。

3.2 合格者の共通点に見る──「スキマ時間」活用のリアルな実践法

スタディングの合格者体験記には、「スキマ時間をどのように使ったか」という具体的な学習戦略が数多く紹介されています。以下は、よく見られるパターンです。

代表的なスキマ時間の活用例:

- 通勤中に動画講義を倍速再生

特に電車通勤の受講生は、往復の移動時間を「講義の視聴」と「復習演習」にあてているケースが多数見られます。 - 「ながら学習」で音声講義を活用

家事中や散歩中に音声教材を聴き、インプットを習慣化していたという声も多く寄せられています。 - 反復重視の“回転学習”

スマート問題集や講義を繰り返し活用し、短時間の中でも記憶を定着させる工夫が随所に見られます。 - 一点集中型の学習スタイル

「スタディング以外の教材には手を出さない」と決め、提供されたフローを信じて学習に集中したという報告も目立ちます。

これらは、スタディングが提供する「ミニマルな環境」を前向きに捉え、それを徹底活用できたユーザーの成功パターンと言えるでしょう。

3.3 スキマ時間にも“限界”がある──断片化された学習が逆効果になるケースとは

「スキマ時間学習」は万能ではありません。多くのメリットがある一方で、いくつかの“落とし穴”も存在します。実際、スタディングの挫折者の声を集めると、共通する失敗パターンが見えてきます。

挫折につながる代表的な要因:

- 深い集中力を要する内容への不適合

行政法や民法の複雑な論点を初めて学ぶ段階では、断片的な時間では理解が浅くなりやすく、誤解や混乱を招くことがあります。 - モチベーションの自己管理が必須

講義日程や担当講師の存在といった“外的な締め切り”がないため、先延ばしや中断に陥りやすい傾向があります。 - 「わかったつもり」現象

講義を受動的に視聴するだけで、実際の理解が伴っていないまま進んでしまうことがあります。これは学習科学で「Illusion of Competence(理解している錯覚)」と呼ばれ、記憶定着にとって大きな障害となります。 - 疑問の放置による理解の停滞

スキマ時間中に生じた疑問がすぐに解消できず、そのまま次の単元へ進んでしまうことが、学習全体の“つまずき”につながることもあります。

このように、スキマ時間学習を成功させるには、目的を明確にし、時間ごとの学習内容をあらかじめ決めておく「メタ認知力」や、自発的な復習習慣の構築が不可欠です。

スタディングは、使いこなせれば非常に優れた学習ツールですが、それを乗りこなすためには、ある種の“自律力”が問われる講座であることを忘れてはなりません。

3.4 他社と専門家はこう見る──マイクロラーニングの評価とその限界

スタディングが提唱する「スキマ時間学習=マイクロラーニング」には、競合他社や教育の専門家からも注目が集まっています。ここでは、外部から見た評価やスタンスを紹介し、その有効性と限界を多面的に検討します。

競合他社のアプローチ:

- フォーサイト

同様に短時間学習を重視しつつ、「eライブスタディ」といったライブ配信型の講義も展開。これにより、受講生に「時間の拘束力」や「学習の場の共有感」を持たせ、継続率の向上を図っています。 - アガルート

動画の細分化やスマホ対応も行っていますが、あくまで主軸は300時間超の網羅型カリキュラム。手厚いサポートや添削指導を通じて、スキマ時間だけに依存しない「総合的な理解」の提供を重視しています。

専門家による教育学的評価:

- スキマ時間学習の活用には“目的の明確化”が不可欠

複雑な新規概念の習得よりも、既習事項の記憶強化・反復に向いているというのが一般的な見解です。 - 学習内容の事前設定が鍵

「その5分間で何をやるか」を明確にしておかないと、断片的なインプットで終わり、学習効果が薄れる可能性があります。 - 短時間集中型の学習法との親和性

ポモドーロ・テクニックなど、集中と休憩を組み合わせた学習法との相性が良く、正しく運用すれば高い効果を発揮すると評価されています。

このように、スキマ時間学習は「効果的な学習の一手段」であることに異論はありません。ただし、それを「学習の中心軸」に置けるかどうかは、受講者の目的・性格・知識レベルによって左右されます。

3.5 学習科学が裏付ける効果──分散学習とアクティブリコールという2つの鍵

スタディングの学習設計は、現代の学習科学が有効と認める2つの主要原則と密接に結びついています。それが「分散学習(Distributed Practice)」と「アクティブリコール(Active Recall)」です。

分散学習とは?

- 一度に長時間詰め込むのではなく、短時間の学習を間隔を空けて反復することで、記憶の定着率が向上するという原則。

- スタディングの短時間講義+日々のスキマ時間演習の設計は、この分散学習を自然に実践できる仕組みとなっています。

アクティブリコールとは?

- 単なる復習ではなく、「記憶を自力で思い出す」こと(=能動的なアウトプット)によって記憶を強化する方法。

- スタディングでは、スマート問題集やAI復習機能がこのアクティブリコールを強く促進するよう設計されています。

成功のカギは“メタ認知”

ツールが優れていても、それを「どう使うか」を自分で判断・調整できなければ効果は半減します。つまり、メタ認知──「自分が今どこでつまずいているのか」「この間違いはなぜ起きたのか」といった内省的な視点を持てるかどうかが、成果を左右します。

スタディングは、これらの科学的根拠に基づいた構造を備えた強力な学習エンジンです。しかし、そのポテンシャルを最大限に活かすには、受講者自身の主体性と戦略的な活用が前提となる点を理解しておく必要があります。

第4章|ユーザーの声に学ぶ:講座全体の“リアルな評価”

4.1 評価が分かれる講師像──竹原健氏の授業スタイルと賛否の背景

スタディング行政書士講座の講義は、竹原健講師が一手に担っています。彼の講義に対する受講生の評価は、はっきりと「二極化」しています。

肯定的な評価:

- 「説明が簡潔でわかりやすい」

- 「無駄がなく、ポイントだけに絞られている」

- 「淡々としているから集中しやすい」

特に初学者からは、重要論点だけをテンポよく解説するスタイルが「効率的で助かる」と評価されています。

否定的な評価:

- 「声に抑揚がなく、聞き取りにくい」

- 「リップノイズや話し方が気になる」

- 「一方通行すぎて講義というより“読み上げ”に感じる」

このような意見は、より“授業らしい”臨場感や双方向性を求める受講者から寄せられています。

評価が分かれる理由は、単に講師の話し方だけでなく、受講者が「講義に何を求めているか」の違いにあります。効率重視の学習者には最適な講師像である一方で、ストーリー性や雑談も交えた“人間味のある授業”を好む層には物足りなく映ることもあるのです。

4.2 教材の操作性か、情報の正確性か──UIと信頼性のバランスを考える

スタディングの学習プラットフォームは、スマホ学習に最適化された直感的なユーザーインターフェース(UI)が高く評価されています。

高評価のポイント:

- 「操作がわかりやすくて迷わない」

- 「UIがシンプルで、学習に集中できる」

- 「ゲーム感覚で問題演習が進む」

視覚的にもわかりやすいWEBテキストや、進捗を確認できる学習レポートなども、学習を支える有効なツールとなっています。

一方で見逃せない課題:

- テキストや講義中の誤字・誤解を招く表現がたびたび指摘されており、レビューでも信頼性に疑問を呈する声が見受けられます。

- 講義中の誤りが訂正されないまま放置されている例もあり、「法令を扱う講座として致命的」と指摘する受講者もいます。

教材の操作性がどれほど高くても、その内容に誤りがあれば本末転倒です。特に行政書士試験のように条文や判例に基づく“正確さ”が問われる試験においては、教材の信頼性が学習の土台になります。

4.3 仲間機能と“質問できない”現実──モチベーション維持ツールとサポートの限界

スタディングでは、「人による直接サポート」がない代わりに、独自の学習支援機能が用意されています。その代表が「勉強仲間機能」です。

勉強仲間機能の特徴:

- 全国の受講生と学習時間や進捗をシェアできる

- 「いいね」やコメントでモチベーションを高め合える

- SNS的な連帯感が得られる

この機能は、孤独になりがちな通信講座において、一定の励みになると評価されています。

ただし、講師への質問は原則有料であり、気軽に疑問を解消する手段は限られています。

代表的な不満の声:

- 「質問が有料なのは厳しい」

- 「誤解をそのまま放置してしまった」

- 「記述対策が“講義だけ”で終わってしまい不安だった」

このように、スタディングのサポート体制は“効率重視”の設計である一方、疑問をその場で解決したいタイプの受講者には、ストレスを感じさせる構造となっています。

4.4 合否を分けるのは“仕組み”より“自己管理力”──スタディングと向き合う覚悟

スタディングは、「いつでも、どこでも、自分のペースで学べる」という柔軟性の高さが最大の特徴です。しかし、それは裏を返せば「自己管理がすべて」ということでもあります。

プラットフォームのモチベーション維持機能:

- 学習進捗の可視化(学習レポート)

- 学習習慣を記録・分析できる統計機能

- SNS的な勉強仲間機能で連帯感を創出

これらは、「自分のペースを維持できる人」にとっては非常に有効です。

ただし、通学講座のように時間割や出席管理があるわけではなく、講師のフォローも受けられないため、「やらなくても誰も何も言わない」という状況になります。

結論:自分のペースで進めたい経験者が「学習ツールの一つとして」使うならあり

最終的に、スタディングで合格するかどうかを左右するのは、「講座の中身」よりも「受講者自身の自己統制力」です。

時間に縛られず、自ら目標を設定し、淡々と実行できるタイプであれば、スタディングは最適なパートナーになります。

一方で、強制力や対話的な指導を必要とする受講者にとっては、学習の継続自体が最大の壁となるかもしれません。

第5章|結論:スタディングは誰にとってベストな選択肢か?

5.1 スタディングが向いている人・向かない人──講座選びで後悔しないために

ここまでの分析から明らかになったのは、スタディング行政書士講座は「すべての受験生におすすめできる講座」ではなく、「特定の条件に合致する人にとって極めて高コスパな選択肢」であるということです。

スタディングが特に向いている人:

- 費用を抑えて資格を取得したい人

講座価格が3〜6万円台と非常に安く、経済的な負担を最小限に抑えたい人にとって魅力的です。 - 自己管理が得意な人

誰かに管理されなくても、自分で学習計画を立て、淡々と継続できるタイプに向いています。 - スマホ中心の学習スタイルに抵抗がない人

通勤・家事・休憩時間などを学習に活用できる人にとって、非常に効率的な学習環境が整っています。 - テキストや過去問の“使い込み”に慣れている人

スタディングの教材は情報量が絞られている分、自分で補足したり工夫して使い込む力が問われます。

スタディングがあまり向いていない人:

- 丁寧なサポートや講師との対話を重視する人

質問対応は有料、添削やカウンセリングもなし。人による支援が学習の前提となっている人には不向きです。 - 初学者で理解の確認を誰かに依存したい人

記述対策や法的論点の深堀りについて、自分の解釈が正しいかを他者に確認したいタイプは、サポートの乏しさに不安を感じる可能性があります。 - 不安を抱えやすく、承認を求めやすい人

“誰かに評価されながら”でないと不安を感じる傾向がある場合、スタディングの「孤独な学習環境」はストレス要因になり得ます。

自分の学習スタイルと性格傾向を冷静に見極めることが、スタディングを活用すべきかどうかの判断材料になります。